“文艺两新”,即新文艺组织和新文艺群体,是我国文艺工作队伍和文化产业中的重要组成部分,是社会主义文化强国建设的生力军。2024年12月28日晚,由中国文联国内联络部指导的西江之约·2024年桂粤“文艺两新”群英会在广西梧州骑楼城启幕。图为活动现场。 中国文联供图

作为党领导的文艺界群团组织,文联承担着为基层群众输送优质文艺作品的职责使命。近年来,中国文联发挥组织优势和专业优势,聚焦基层群众文化需求,团结引导广大文艺工作者向人民生活一线集结,深入革命老区、边疆民族地区、重点项目建设工地等,开展“强基工程”文艺助力基层精神文明建设行动、“文艺进万家 健康你我他”新时代文明实践文艺志愿服务等主题实践,整合利用各级各类文艺资源,积极推动文艺志愿服务机制与各地新时代文明实践中心建设有机结合,满足了人民群众对文艺多样化、多层次、多方面的需求。文艺源于人民、为了人民、属于人民。我们要顺应人民意愿、反映人民关切,统筹艺术指导和艺术普及,贯通志愿服务和采风创作,创新渠道方式,下大力气推动优质文艺作品直达基层、长在基层。要适应新媒介新技术发展浪潮,探索运用互联网平台渠道,形成线上线下相结合的文艺展演展示新机制,实现优秀文艺作品与群众“面对面”、“屏对屏”。要突出“做人的工作”,诚心诚意同文艺工作者交朋友,努力构建门类齐全、覆盖广泛、衔接有序、梯队递进的新时代文艺人才体系,着力培养和造就大批有理想、有作为的优秀人才,特别注意培养青年文艺工作者和有效团结凝聚“文艺两新”,从思想艺术等各方面鼓励创新、提倡竞争,搭建平台、助力成长,创作出更多更好的精神食粮回报人民。

四、坚持“两个结合”,以艺术守正创新赓续中华文脉

文化是民族的精神命脉,文艺是时代的奋进号角。历史长河奔流不息,文明绵延亘古亘今。广袤的中华大地,孕育出博大精深的中华文化,涵养着历久弥新的中华文脉。习近平总书记强调,高扬中华民族的文化主体性,把历经沧桑留下的中华文明瑰宝呵护好、弘扬好、发展好,是当代中国共产党人的历史责任和神圣使命。中华文化既是历史的,更是当代的。传承和弘扬中华优秀传统文化,关键是推动其创造性转化、创新性发展。作为文脉赓续的重要载体和表现形式,文学艺术在这方面有着不可替代的独特价值和强大优势。这就要求按照时代的新进步新特点,用文艺的形式汲古润今、推陈出新,赋予中华优秀传统文化新的时代内涵和现代表达形式,激活其生命力、增强其影响力、彰显其感召力。

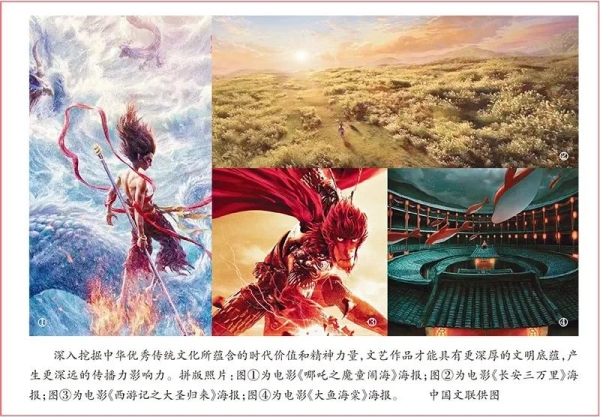

党的十八大以来,习近平总书记深刻洞察马克思主义和中华优秀传统文化的内在关系,深刻把握马克思主义理论创新和社会主义文化发展的内在规律,鲜明提出“把马克思主义基本原理同中华优秀传统文化相结合”的重大命题,标志着党的理论创造性、文化主体性、精神独立性实现了新的升华。立足新时代中国的伟大实践,广大文艺工作者以习近平文化思想为指引,牢牢把握守正创新的辩证法,通过传统之思为时代赋形,推出了大量优秀作品。动画电影《哪吒之魔童闹海》、《长安三万里》以美学精神对接文化经典,有力推动了传统与现代链接、民族与世界对话;电视节目《国家宝藏》、《典籍里的中国》凭借人文与科技交相辉映、历史与时代深度贯通而破层出圈、圈粉无数,成就了不同凡响的文化盛宴;舞台艺术作品《只此青绿》、《新龙门客栈》将中华文化的艺术价值与时代风尚的审美潮流紧密结合,持续兴起国风热潮,使中华优秀传统文化焕发出更为动人的艺术韵味和时代美感,为助力赓续中华文脉贡献了文艺力量。

在新的起点上,推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,就要以更充沛的艺术创新增添文化发展动力、激活文明进步源泉。如何扛起这份沉甸甸的责任,以新思路、新机制、新形式创造出更多跨越时空、富有永恒魅力的精品力作,是文联组织必须答出高分的时代问卷。这就要求我们坚持“两个结合”,引领广大文艺工作者进一步增强文化传承创新的自觉性主动性,在中华文明赓续传承的坐标中汲取创作灵感,谋划选题取材,提炼表达手法,在舞台上、镜头里、笔墨中把老祖宗传下来的优秀传统文化呈现给人民、展示给世界、传之于后世。中国文联将推进实施新时代文艺精品创作工程,以及“名家传艺”、“扶青计划”、“艺苑撷英”等重点项目,把握“传统”与“时尚”的张力,努力打造熔铸古今、日新又新、气韵生动,真正为人民群众所接受所喜爱的文质兼美之作,在进一步激发中国百姓的审美基因、文化基因中丰富中华优秀传统文化的艺术图景,用艺术方式把中华文明瑰宝呵护好、弘扬好、发展好,用更多植根中华文化沃土、饱含时代气息的优秀文艺创作成果,续写中华文脉的华彩新篇。

五、深化对外文化交流,在以艺通心中讲好中国故事

文化软实力和影响力是综合国力的重要组成部分。当今世界正经历百年未有之大变局,既充满希望,也充满挑战。文明文化文艺为人类应对共同挑战、迈向美好未来提供了共进之桥、共渡之船。习近平总书记强调,要不断提升国家文化软实力和中华文化影响力。更加主动地宣介中国主张、传播中华文化、展示中国形象。更加积极主动地学习借鉴人类一切优秀文明成果,创造一批熔铸古今、汇通中外的文化成果。人类的情感是共通的,各国人民对美好生活的向往是一致的,道理深刻、情感丰富的文艺作品,往往可以成为各国人民相互认识、缩短距离、消除隔阂的最佳媒介和最好载体。

坚持胸怀天下,秉持开放包容,加强人文交流合作,以精彩的文艺作品解码中国的发展道路和成功秘诀,展示中国人民的生活变迁和心灵世界,一直是以习近平同志为核心的党中央着力强调并大力倡导的,也是习近平总书记对新时代广大文艺工作者的殷殷期盼和谆谆嘱托。近年来,中国文联发挥优势、积极作为,以文艺传播当代中国价值观念,用情用力讲好中国故事,大力推动中华文艺与世界各国文艺交流互鉴。在新的起点上,推动中华文化走向世界,应当更全面更立体地讲好中国故事、传播好中国声音、阐发中国精神、展现中国风貌,让外国民众在欣赏中国文艺作品中了解中国的历史传承、风俗习惯、民族特性,了解中国人的喜怒哀乐,真正读懂“何以中国”。

如何运用好文艺这种世界语言,使一篇文学佳作、一幅书画精品、一部优秀影视剧、一场精彩演出,都能以各自的魅力吸引人、感染人、打动人,成为全世界了解中国的独特窗口,是文联组织应当着力破解的重要课题。这就要求我们坚守中华文化立场,坚持平等、互鉴、对话、包容的文明观,搭建以艺通心的桥梁,拓展艺术沟通世界的渠道,精准开展各类文艺活动和民间对外交流合作。深入研究文艺作品“出海”在语言文化差异、价值观和审美观念不同等方面的阻力,着力打造高水平交流平台,通过统筹谋划、优势互补,整合各艺术门类资源,广泛开展形式多样、丰富多彩的对外文化交流活动,持续发挥品牌效用,打造好品牌文化交流活动,在“走出去”与“请进来”相结合中扩大中华文艺的朋友圈,积极提升中国文艺国际传播话语权和传播能力。要充分发挥港澳台地区在国际文化交流传播方面的区位优势,创新发挥中国文联香港会员总会、澳门文化界联合总会的重要作用,做大做强大湾区文艺交流合作平台,让更多代表我国艺术发展水平的经典作品和新人佳作走向国际舞台,用最具有鲜明中国特色、中国风格、中国气派的艺术形式,为增强国家文化软实力、增强中华文明传播力影响力贡献文联力量。

江山留胜迹,我辈复登临。新时代赋予广大文艺工作者和文联组织新的文化使命。广大人民群众呼唤更多美好的优秀作品,期待我们更大作为。我们要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,牢记初心使命,永葆为民情怀,发扬求实精神,以永远在路上的韧劲和整装出发的姿态,奋力书写文化强国建设的文艺新篇。

(本文原载于4月16日出版的《求是》杂志2025年第08期)